相続対策の入口、だから低料金です。

贈与/相続が発生する(した)場合、だれに相談したらいいのでしょうか?

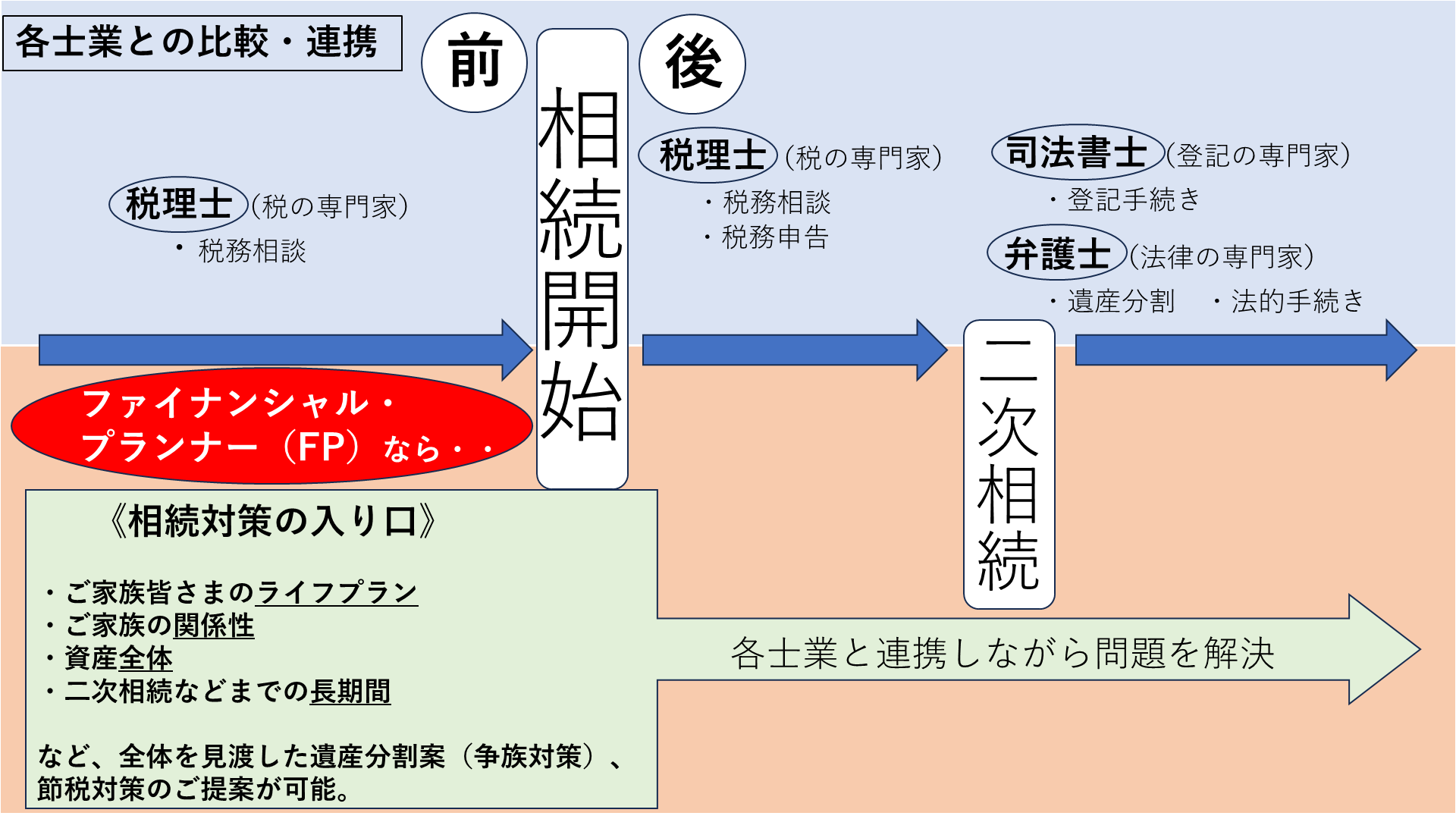

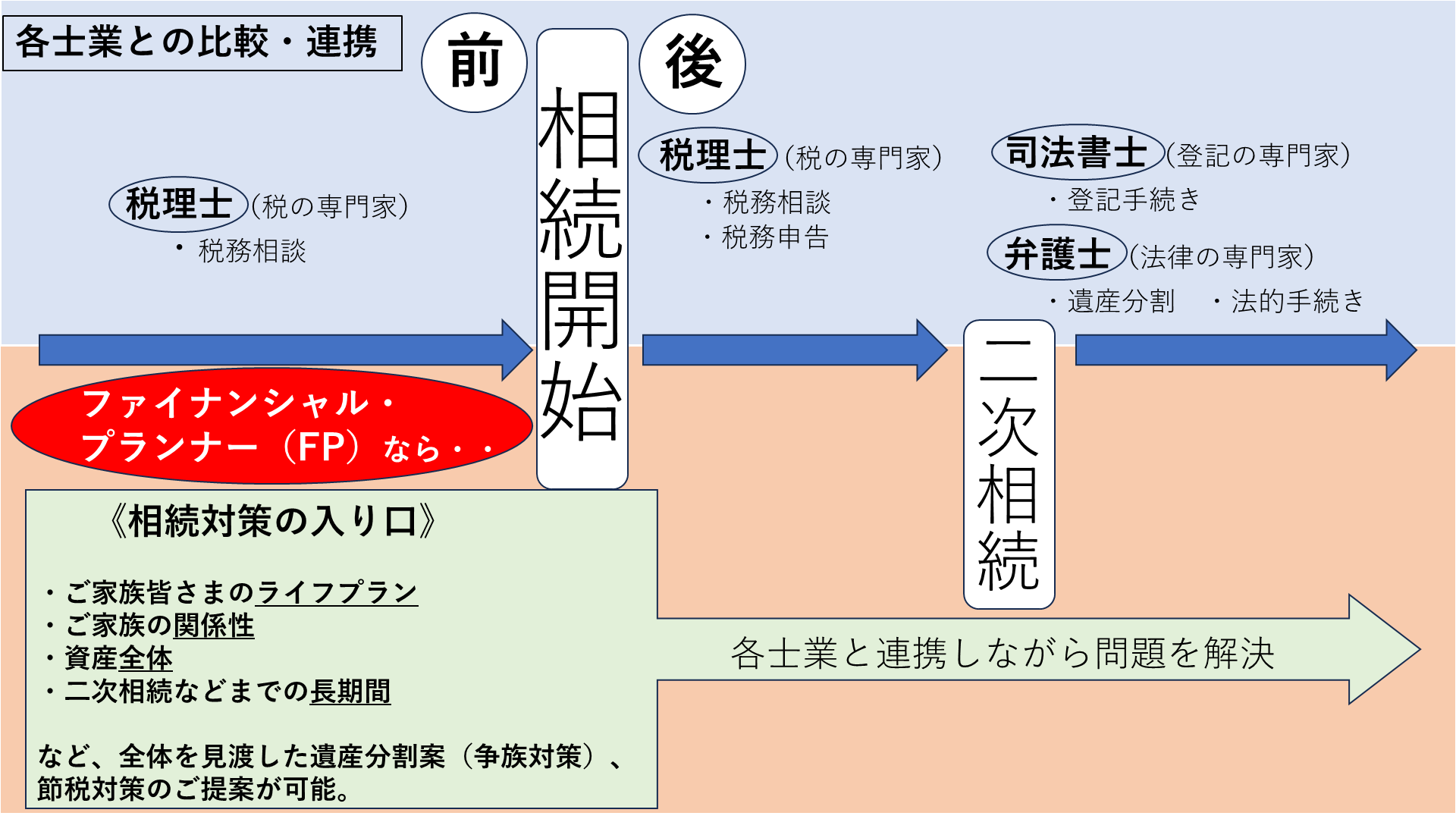

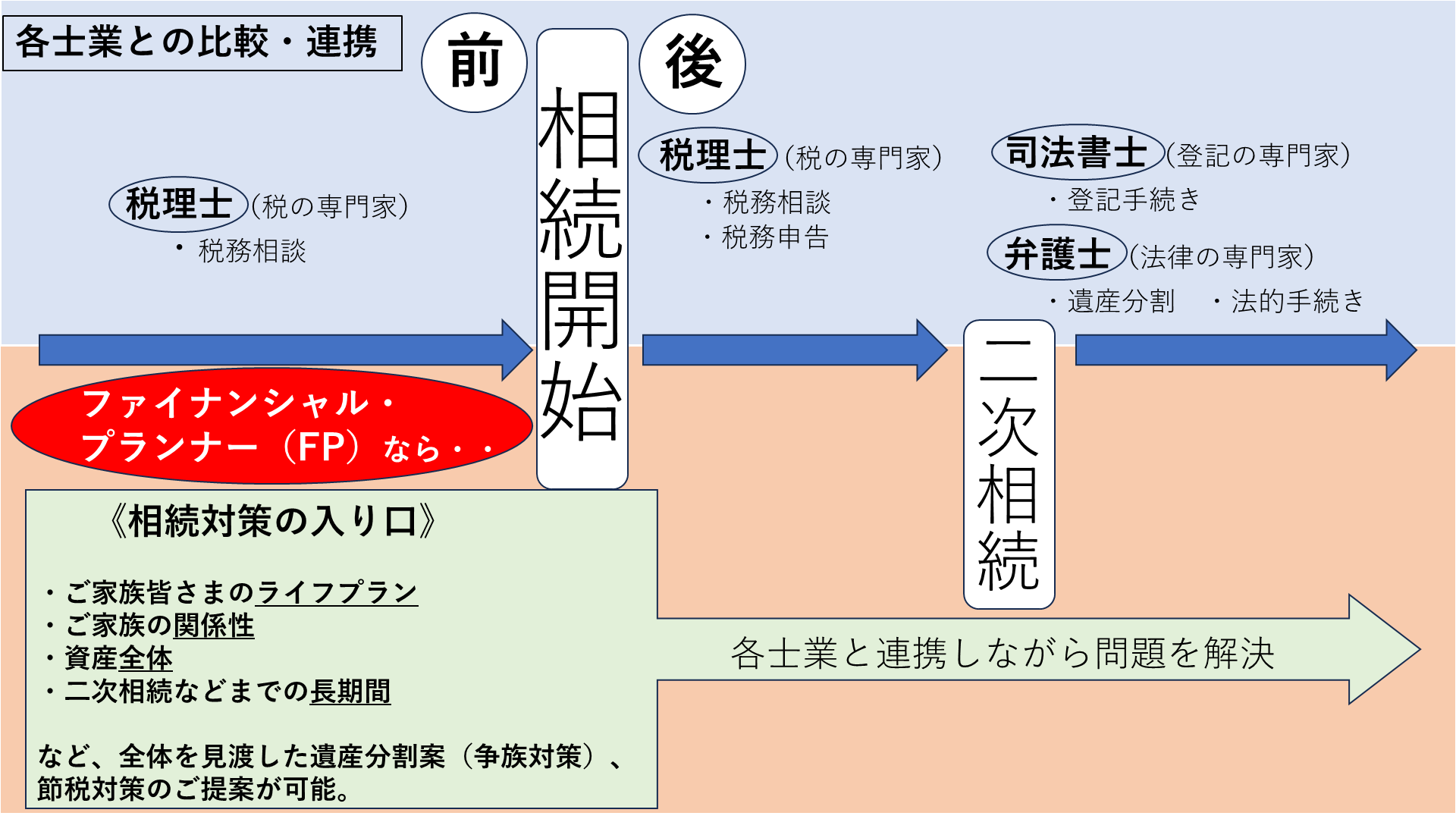

贈与/相続に関する問題はとても幅広く、また各士業(専門家)に独占業務があるため、ワンストップですべて解決することは難しいです。

そしてご家庭ごとに異なる相続のお悩みについて、

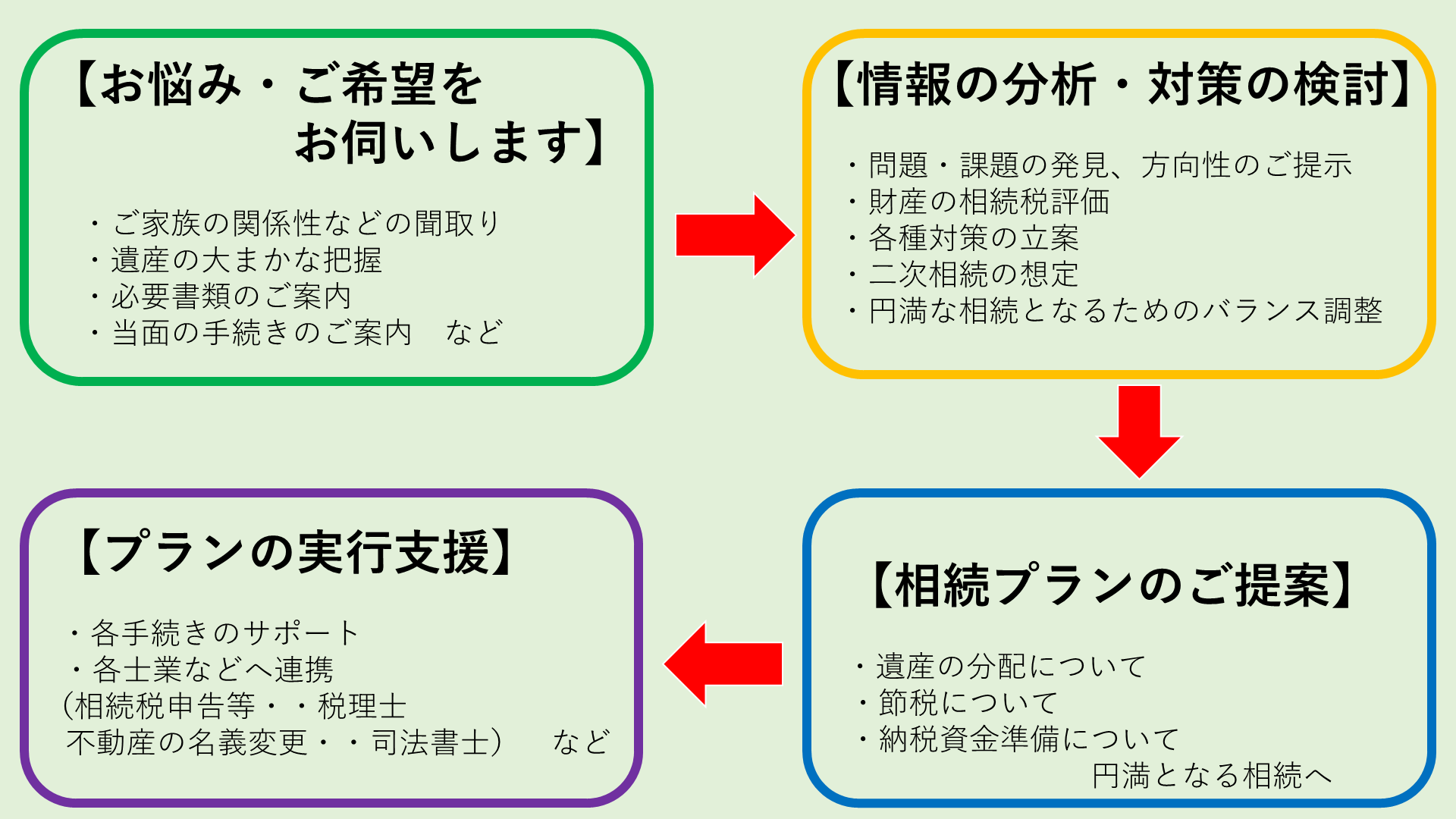

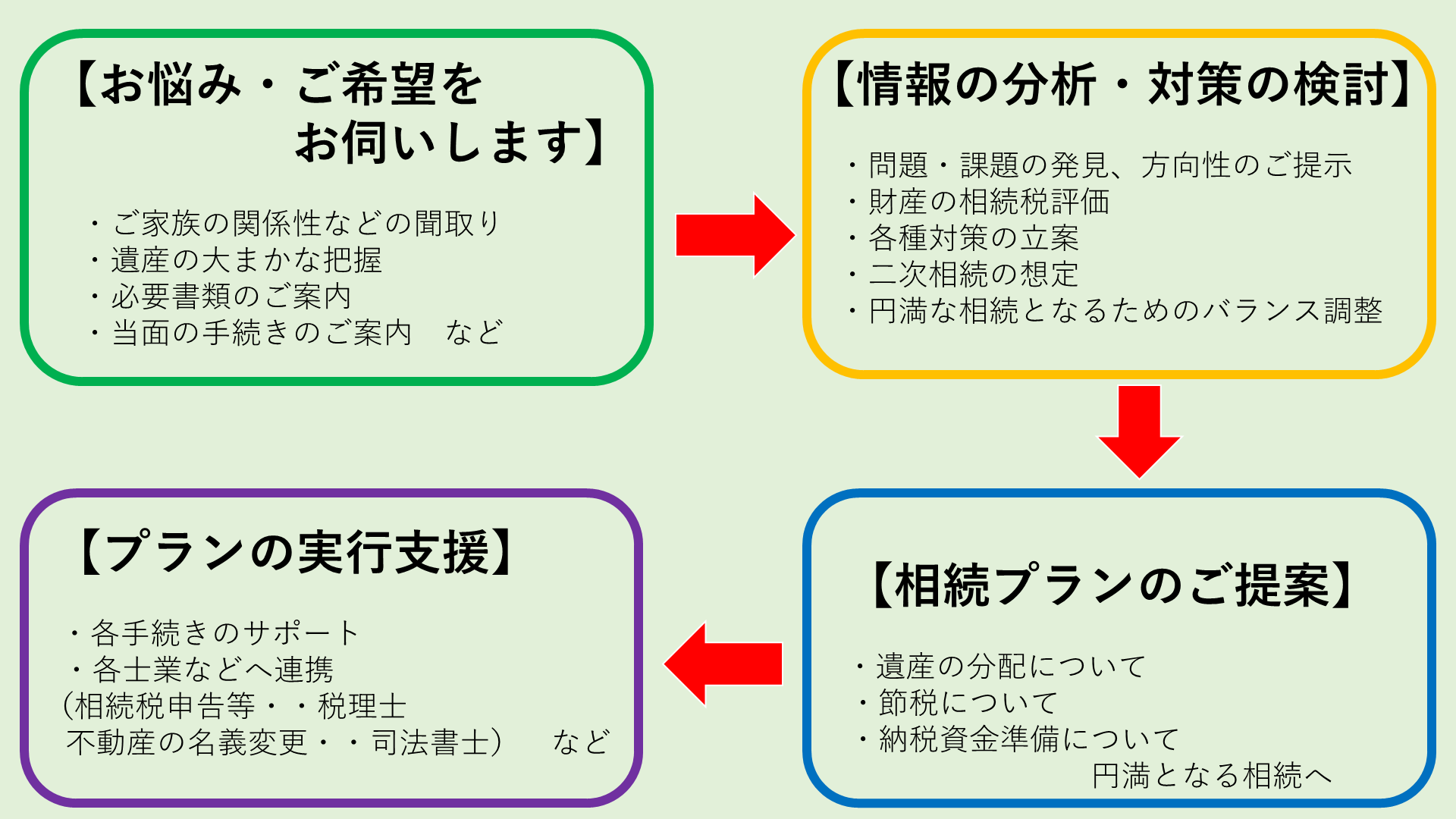

●「どこに問題や課題があり、だれに、どのように相談したら解決できるのか」という交通整理の役割

●「資産全体を見渡しながら、ご家族の関係性や節税を考慮した相続プラン」 |

を考えた場合、ライフプラン・税金・不動産・相続など各分野の知識を持ち、将来のマネープランもアドバイスできるファイナンシャルプランナー(FP)へまず相談することが最も適していると言えます。

また各士業が関わるのは相続開始「後」が中心ですが、

FPなら、相続開始「前」の事前対策~開始「後」の手続きサポート~二次相続を想定した対策と、長期間を見越したご提案・アドバイスが可能です。

このため、各分野の専門家に相談する前にここで解決できる場合も多いです。

《こんな場合にご相談ください》

✅相続のこと、最初にだれに相談したらいいか迷っている

✅相続人のだれに、何を相続させたらいいか悩んでいる

✅節税を考慮しながら相続を検討したい

✅自分にはどのような相続のプランが考えられるのか知りたい

✅税理士に具体的な税務相談をする前に、相続の方針・方向性を相談したい

✅各士業に高額な料金を支払う前に、低料金で解決できれば。

✅漠然とした相続の心配や問題を、具体的にして解決へ進めたい |

↓インスタグラムにアップした相続の記事です。

相続について

【相続のポイント】

【相続のポイント】

・何の対策をするのか(争族対策、節税対策、納税資金対策など)を明確にし、

・時間を味方にして事前準備をしっかりとして、

・ご遺族が納得できるものとすることが大切です。

【必要な対策の例】

遺産分割の際に相続人同士が相続財産をめぐって争うことのないように、予め対策を講じます

・相続人がマイホームを持っていると「現金はほしいが不動産はいらない」となります。こういった場合、財産の押し付け合いになりがちですので、売却などの検討が必要になります。

・相続財産が自宅だけで、相続人の一人がそこに居住している場合、不動産は分けにくいので、対策が必要になります。

・遺留分(法定相続人に最低限保障された遺産取得分)を考慮した遺産の分け方、遺留分を請求される可能性への対策。

仕組み・制度をうまく利用し、将来の納税額を減少させます・上記の贈与税の制度などを使い、時間をかけ財産を減らしていきます。

・現金が多い場合、不動産購入による節税を検討します。(所有財産の評価を下げる)

・生命保険の相続税非課税制度を使い、現金を減らしておきます。(納税資金としても有効)・小規模宅地の特例制度に該当する要件を整えておきます。

財産のほとんどが不動産で現金が少ない場合、納税資金の対策が必要

・あらかじめ残したい不動産と売却してもいい不動産に分け、計画的に売却し現金を確保しておきます。

・暦年贈与などを使い、相続人へ生前に納税資金を贈与しておきます。

上記のような問題・課題に対し、どのような手法が効果的・効率的なのか、お客様の環境・資産状況からトータルで検討する必要があります。お話をお伺いし方向性・段取りをご提案いたします。(必要に応じ、関連の専門家と連携します。)

贈与について

【不動産贈与のポイント】

・何のためにするのか(相続税対策、資金援助など)を明確にし、・贈与税だけでなくその他の費用(不動産取得税など)についても考え、・どの制度を利用するといいのか(暦年贈与、相続時精算課税制度など)を選択する必要があります。【制度の例】

受取額が年間(1月1日~12月31日)110万円以内であれば贈与税が非課税

一定の要件に該当すれば、贈与税の累計が2500万円までは贈与税が非課税(2024年から制度改定あり)

婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用宅地や住宅資金の贈与について、課税価格から2000万円まで控除できる

どのような手法が効果的・効率的なのか、お客様の環境・資産状況からトータルで検討する必要があります。お話をお伺いし方向性・段取りをご提案いたします。(必要に応じ、関連の専門家と連携します。)

【事例】

・親子間で贈与か売買か迷っている。

・贈与したいが、住宅ローンが残っている。

・子どもたちへ生前贈与を検討しているが、不動産もあるためどのように財産を分割したらいいかわからない。